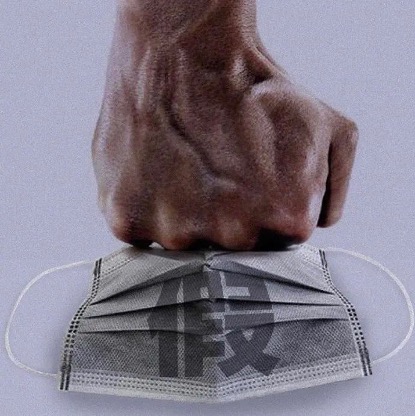

新型冠状病毒全球蔓延,我国作为最早接敌的主战场,奏响了一曲曲人类与病毒顽强抗争的激昂乐章。口罩,作为能够最有效也是最必需的帮助公众及医疗人员防范冠状病毒感染的医疗器具,在疫情前期口罩产能不足时一直供不应求。而相应的,全国各地无论线上线下都涌现出了大量可以或声称可以拿到口罩货源的人。在这之中,固然有很多是遵纪守法的口罩厂商,但也不乏蝇营狗苟之徒。在本文中,笔者将根据不同的生产或销售“假口罩”的情况,分析其可能触犯之罪名。

情境一:趁火打劫

(生产、销售伪劣产品罪/销售假冒注册商标的商品罪)

在疫情持续期间,出于疾病防治需要以及群众自身防护需求,外出者都被要求佩戴口罩,从而使得非医疗级别的口罩也变得炙手可热。许多制假售假者看到了机会,希图大发国难财。最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部于2020年2月6日联合出台的《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》(以下简称《意见》)中规定,在疫情防控期间,生产、销售伪劣的防治、防护产品、物资,符合刑法140条之规定的,金额达5万元即构成生产、销售伪劣产品罪,依据其具体数额,最高可以判处无期徒刑。

在笔者看来,由于生产者、销售者在制售假冒伪劣口罩过程中会考虑到口罩的销路问题,在许多案例中都会为口罩添加著名口罩生产厂商的商标,从而构成销售假冒注册商标口罩的情况。《意见》中未提及此种情况,但毫无疑问的是这种行为会侵犯正牌商家对于商标的专用权以及消费者的合法权益。刑法140条规定,销售假冒伪劣商品达5万元以上20万元以下的,当处二年以下有期徒刑或拘役;而刑法214条则规定,销售明知是假冒注册商标的商品,销售金额数额较大的(根据《2004年知识产权解释》第2条,本罪中“数额较大”指5万元以上),处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。这也就意味着两罪在刑期之上存在交叉,不应当顾此失彼。由此,如若生产销售伪劣口罩并假冒注册商标进行销售达到5万元,将同时触犯两项罪名,构成想象竞合,择一重罪处理。

情境二:偷梁换柱

(生产、销售不符合标准的医用器材罪)

疫情前期,由于感染人数增长较快,医疗系统压力陡增,对于各项医疗物资尤其是口罩的需求量大大增加。医用级别的口罩(在本次疫情中主要指KN95、N95及以上颗粒物防护口罩以及医用防护口罩)由于其防护效果好且防喷溅的特性相较于普通口罩更难制备和获取,这也给了不法分子可乘之机,全国多地的实体店和电商平台均发现了假冒伪劣的医用口罩。根据市场监管总局在国务院联防联办新闻发布会上的通报,截至3月12日为止,全国市场监管部门共计查获问题口罩8066万只。

依据《意见》之规定,在疫情防控期间,生产不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医用口罩等医用器材,或者销售明知是不符合标准的医用器材,足以严重危害人体健康的,依照《中华人民共和国刑法》第145条的规定,以生产、销售不符合标准的医用器材罪定罪处罚,造成特别严重后果的最高可判处无期徒刑。

笔者认为,鉴于生产、销售不符合标准的医用器材罪在认定时仅以是否危害人体健康以及具体的危害程度作为标准,未将数额考虑在内,在处理本次疫情中制售假冒伪劣医用口罩的犯罪分子时略有不妥。本罪属于具体危险犯,故而对于没有实际危害结果的情形处罚较轻,在没有危害人体健康时仅处三年以下有期徒刑,并处销售金额百分之五十以上两倍以下罚金。这也就意味着对于生产、销售金额巨大或特别巨大的假冒伪劣医用口罩然而尚未造成人体损害的犯罪分子而言,其所受之刑罚远低于涉案金额相同的生产、销售普通口罩的犯罪分子。前文中提到,后者构成生产、销售伪劣产品罪,依照刑法140条规定,其刑期完全由数额决定,金额达200万元以上即可判处十五年有期徒刑或无期徒刑。就社会危害性而言,生产、销售假冒伪劣医疗器械的行为所造成之危害绝不次于(甚至高于)普通的制假售假。故此,在起诉此类制售假冒伪劣医疗器械的犯罪分子时,不应当排除生产、销售假冒伪劣产品罪之适用,而应当择一重罪处理。

情境三:无中生有

(诈骗罪)

据(2020)苏0303刑初69号判决书载,在疫情防控期间,刘某宣称有口罩出售,在明知自己没有货源的情况下虚构事实骗取被害人蒋某的信任,先后五次骗取被害人蒋某支付的购买口罩的钱款人民币7000余元。经法院认定,刘某以非法占有为目的,利用疫情防治期间人民群众对于紧缺医疗物品的硬性需求实施诈骗,数额较大,触犯《中华人民共和国刑法》第266条,构成诈骗罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币5000元。

此类案件近来层出不穷,且多借助社交平台散播信息及进行交易,是传统电信诈骗在特殊时期借用防疫外壳的蜕变重生。经笔者统计,自疫情防控开始以来,裁判文书网上业已公开的此种诈骗案件之判决书已达31份,其中涉案金额最高的达34.18万元,严重侵害公民及社会团体的财产安全,甚至可能因使相关人员无法及时获得口罩而引发更大的危险。

在笔者看来,此种电信诈骗犯罪分子利用人民群众防控疫情急切的心理,虚构事实取得被害人的信任,其主观恶性较大,绝不可姑息纵容。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定,诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的应当依照刑法第266条之规定酌情从重处罚。当前,国家处于疫情防控的特殊时期,口罩是所有需要外出公民的刚需品,用于购买口罩的资金也理所应当被视为防疫款项,也就可以解释为本条中的“医疗款物”。因此,对于诈骗购买口罩资金的犯罪分子,应当认定为本条中诈骗医疗款物的情形从重处罚。

疫情如镜,既照出了人民群众的团结互助、医护人员的无私奉献,也不可避免映射出了人性中贪婪、肮脏的一面。在此,笔者奉劝希图通过防疫物资发国难财的列位:天日昭昭,天理昭彰;天网恢恢,疏而不失。

作者|于瀚涛