众志成城,防控疫情。自疫情爆发以后,药品和口罩等医用物资供不应求,不法分子利用人们的恐慌心理,假借销售紧缺医疗物资为名骗取钱财,更有甚者,不法分子利用人们对疫区群众的关怀进行捐款诈骗活动。如何从法律上进行应对急需进行分析和探索。

一、借用疫情实施的诈骗行为在全国绝非个例

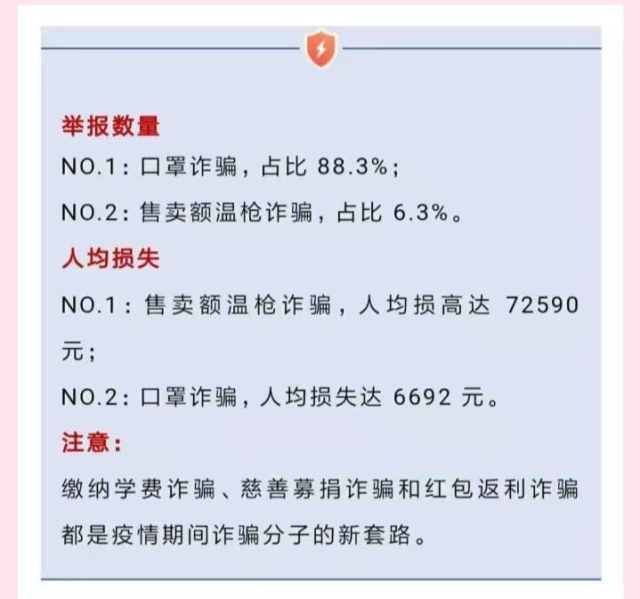

2020年1月以来,新冠肺炎疫情蔓延了全国,国家开展了大规模的抗击疫情的行动,在这种情形下,人人均有抗击疫情的义务和责任,但是在这种背景下,仍然有部分公民利欲熏心,出于侥幸心理利用这次疫情给人们带来的恐慌心态,以有防护用具等理由为名对他人进行诈骗,谋求不正当利益,刑法对此也进行了严厉打击与惩治。2020年2月3日上午,应某通过微信、社交软件结识被害人吴某,其谎称自己为宁波鄞州第二人民医院护士,有获取专用医用口罩特殊渠道,编造虚假微信身份“鄞州二院仓库管理员”与吴某进行交易,骗取吴某口罩购买款6295元。据公安部治安管理局微博3月4日消息,湖北荆州某医药公司向派出所报案称公司器械部在网上采购防疫物资额温枪时,被诈骗采购款共63万余元。犯罪嫌疑人樊某在被抓获归案后称其通过微信群发布有大量额温枪货源的不实信息对企业和个人实施诈骗,涉及湖北、江苏、贵州、陕西等多个省市,涉案金额高达100余万元,上述列举到的案例只是利用疫情实施诈骗行为的冰山一角,2020年3月26日《新冠疫情期间网络诈骗趋势报告》发布,报告中显示,利用疫情诈骗的主要类型为虚假销售防疫用品、谎称提供住院床位诈骗、虚假公益捐款诈骗、车票机票退改签诈骗、虚假售卖假药诈骗、虚拟货币炒作骗局这六种,而举报数量和人均损失如下截图所示:

通过以上数据可知,通过疫情实施的诈骗行为在全国绝非个例,国家有必要通过法律手段对此类诈骗行为予以预防与规制。

二、法律对此类诈骗行为的规制

虚构事实、隐瞒真相,以销售口罩、药品等防护防治物品为名,诈骗公私财物的,依《刑法》第266条以诈骗罪定罪,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。在疫情期间利用人们的恐慌心理实施诈骗行为的,破坏了国家对于疫情防控的管理秩序,尤应从重处罚。2003年5月13日最高人民法院、最高人民检察院通过的《关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第7条规定,在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间,假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义,诈骗公私财物数额较大的,依照刑法有关诈骗罪的规定定罪,依法从重处罚。在前文提到的应某口罩诈骗案中,2020年2月7日鄞州区人民法院审理后认为,应某在预防、控制突发传染病疫情期间,假借销售用于预防突发传染病疫情用品的名义,诈骗他人财物,依法从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第266条,最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第7条之规定,法院最终判处被告人应某某有期徒刑六个月,并处罚金一千元。

三、结语

疫情期间群众有恐慌心理是正常现象,但是切不能病急乱投医,轻信网络上发布的小道防疫物资购买信息和虚假公益捐款信息,购买防疫用品、向疫情严重地区贡献自己的爱心一定要通过国家发布的正规渠道,保护自己的合法权益,在看到网络上非正规渠道防疫用品售卖和公益捐赠信息的,一定要及时向公安机关进行举报,由公安机关进行确认,以免使更多不明真相的人们上当受骗。同时,国家要加大对公民防诈骗意识的宣传力度,尤其要在思想文化程度较为落后的地区大力宣传防诈骗意识,同时做好正规防疫用品售卖信息登记工作,让群众能够通过各种方法购买到正规的防疫物资用品,最后要对那些利欲熏心、借用疫情名义进行诈骗的违法行为人予以严厉处罚,起到震慑和教育的作用。

作者|施映