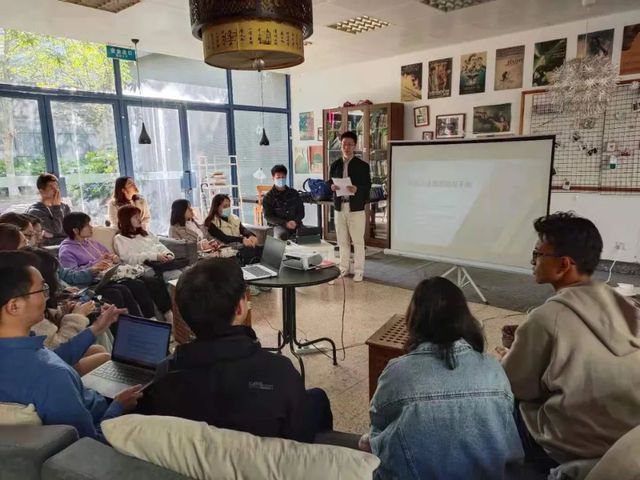

为促进各学科间交流融合,搭建师生互相交流的学术平台,4月9日上午九点,由我校党委研工部主办,我校研究生会和各院系研究生会承办,我院研究生会协办的科创季咖啡间学术沙龙“机器人法官的能与不能”在九龙湖校区花濛咖啡馆顺利举行。

活动伊始,余涛老师首先向我们详细阐述了美国波斯纳大法官在其《法官如何思考》一书中提出的司法行为的九种理论,这些理论包括态度理论、战略理论、社会学理论、心理学理论等;波斯纳大法官在书中指出,任何一种理论都只能在很小一方面解释法官的司法行为,而机器人法官的司法行为更符合上述理论中法条主义的理论解释框架。之后,余涛老师又解释了法律论证的概念,通过对形式逻辑和非形式逻辑的区分,得出司法解释糅合了法官的个人价值判断、具有高度的不确定性,法律解释主体一定是法官,过程一定是司法裁决的过程的结论。随后余涛老师总结:对于基础性、重复性、不涉及价值判断的情形机器人法官可以帮助解决法律解释问题,而当涉及到价值判断时则不能。最后,余老师引用苏力老师的观点,认为法学具有保守性,我们应该从已有的经验材料中抽取相关的规则和标准来形成更为普遍的规则。作为一个法律工作者,我们应当谨慎看待人工智能带来的喧嚣,通过法教义学把人工智能带来的便利解释到法学的框架内,故目前来看人工智能只能当人类法官的助手。

接着,吴天星老师从人工智能专业的角度为同学们简单介绍了人工智能演绎和归纳的两种研究路径以及当前人工智能的发展水平。吴老师认为,人工智能目前从归纳的路径很难作出一个令人信服的结论,基于深度学习的人工智能本质上还是只能做一些低等级、重复性的事情,只能作为智能助手为法官提出建议,而是否采纳该意见还是要根据法官自己的判断。另外,吴老师还延伸讲解了人工智能在其他领域内的运用,指出机器人法官的能与不能本质上是一个决策问题。“能”的地方在于机器人是基于既有数据作出判断,能够规避外来因素的影响,实现相对公正;不能的地方在于,数据本身是由人作出的,数据是否会产生欺骗又存在相对性,而机器人是无法辨别的,但总体而言机器人法官作为一个智能助手在判决方面具有一定的价值。最后,吴老师指出“机器人法官”的问题不仅仅是法学和人工智能、计算机领域的问题,而是一项庞大、复杂的工程,涉及诸多研究领域,存在着非常大的研究空间。我们还是要遵守本心,在熟练掌握自身领域学术知识的基础上再去探讨技术问题。

本次的学术沙龙中,来自各个院系的同学们都踊跃发言,与两位老师就机器人法官能否实现的问题进行了深入交流学习,甚至在活动进入尾声时同学们仍意犹未尽。通过本次的学术沙龙,不同的学科思维得以交流互鉴,思想碰撞出的火花也得以点燃同学们对更多学术问题的好奇与热情。未来,“咖啡间系列微沙龙”活动也将为同学与老师提供更多的交流机会、更好的交流平台。